3分钟微党课,听得进、记得住、还能带走

- 红色教育

- 2025-09-11 16:47:55

- 234

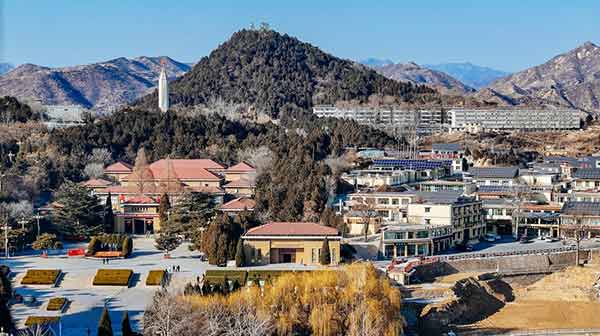

西柏坡干部培训学院把党课拆成“碎片”,却拼出更完整的信仰图景;当“微党课”被嵌入山道、旧址、旧桌、马灯之间,理论不再漂浮,而是像太行山风一样,直接吹进衣领,让人一激灵。

碎片不是减配,是把钢板敲成刀刃

传统党课追求“大而全”,学员被动“灌满”;西柏坡反其道,用十一分钟、七分钟、甚至三分半的“微党课”切片,把“两个务必”“九月会议”拆成可握的利刃。时间短,却要求讲师必须在三百秒内完成“悬念—爆破—收口”:先丢出问题,让纪律意识瞬间绷紧,再用旧址场景当“证据”,最后把结论压成一句“可以带走的口令”。学员离开时,口袋不装讲义,却自带回声。

场景不是背景,是第二块黑板

七届二中全会旧址那张木桌,被当成“现场板书”;讲师不讲,只问:“桌面为什么没抽屉?”三秒沉默后自答:“因为决议当场形成,不留退路。”一句话,把制度刚性钉进木头纹理。随后学员被拉进“六条规定”表决,角色一换,身份代入,纪律从“要求”变成“选择”,记忆从“应该”升级为“只能”。场景完成闭环,理论不再走失。

口令不是口号,是可执行的代码

学院内部有条“硬杠”:每节微党课必须输出一句“可转述口令”。例如“电报一响,纪律上线”“报告制度是组织的呼吸孔”。口令不超过十二字,方便学员回到单位后在支部大会、项目例会、甚至饭桌上“随手转发”。传播路径被提前写进课程设计,党课因此获得“二次生命”,跳出“听完就散”的宿命。

讲师不是话筒,是调频器

二十八位专职教师,五十余位兼职“老兵后代”,组成“双螺旋”队伍。党校教授负责“拉高”,让理论有高度;基层党务骨干负责“拉低”,让表述接地。同一主题,两种声线,像左右声道,既保持严肃,又保留土腥。学员说:“同样讲纪律,老教授让我敬畏,老支书让我信服,敬畏加固,信服落地,党课就长在了肉里。”

回声不是尾声,是下一段序章

结业不画句号,学院只发一张空白“回音卡”,请学员写下准备在本单位复刻的“微党课题目”。一周后,后台随机抽十份回音卡,把题目、姓名、单位公布在云端,倒逼承诺落地。数据显示,写下题目者,三个月内平均完成率超过七成;而未写者,不足三成。一张小卡,把培训终点改写成回岗起点,让“听得进、记得住”最终必须“带得走”。

西柏坡的微党课,短到可以站在台阶上听完,又长到在脑内反复播放;它把宏大叙事拆成随身行囊,让党建培训不再是“任务”,而成为“口令”。当学员回到各自岗位,那句被山风刮进衣领的“电报一响,纪律上线”,会在某个加班深夜突然响起,像太行深处的马灯,啪地一声,重新点亮。

本文由作者笔名:yuyiyi_11 于 2025-09-11 16:47:55发表在本站,原创文章,禁止转载,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。

本文链接: http://www.jxkqu.com/wen/213.html

yuyiyi_11

yuyiyi_11