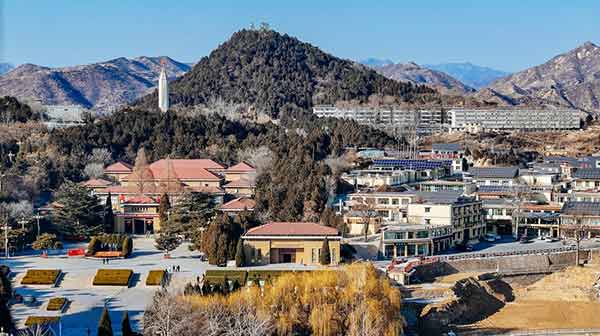

高校马院教师赴西柏坡:3 个方向拓展学术视野

- 红色教育

- 2025-10-22 08:49:39

- 169

高校马克思主义学院教师的学术视野,如何借西柏坡之行得到拓展?这不是简单的参观走访,而是学术研究与红色资源的深度对接。不少马院教师困惑,西柏坡与自身学术研究的关联在哪?其实,答案藏在对红色历史与理论内核的挖掘里,藏在学术视角与实践资源的融合中。

从红色历史中找学术切入点

高校马克思主义学院教师赴西柏坡,首要的是跳出 “观光” 思维。西柏坡的历史细节,不是孤立的故事,而是马克思主义中国化进程的鲜活注脚。教师若只看表面场景,怎能挖到学术价值?从土改文件到会议记录,这些一手资料,不正是拓展学术视野的重要依托吗?高校马院教师需明白,红色资源不是装饰,而是学术研究的重要素材。忽略这些素材,学术研究怎能不显得单薄?西柏坡的每一处旧址、每一件文物,都可能成为学术论文的切入点,关键在教师是否愿意沉下心去挖掘。

用理论视角解构西柏坡实践

马克思主义学院教师西柏坡之行,不能少了理论视角。西柏坡时期的政策实践,背后是马克思主义基本原理与中国实际的结合。若只用历史眼光看,怎能发现其理论深度?比如群众路线的践行,放在马克思主义政党建设理论框架下分析,是不是能拓展学术维度?高校马院教师借这样的分析,学术视野自然会开阔,而非停留在单一领域。只谈理论不谈实践,学术研究易成 “空中楼阁”;只谈实践不谈理论,又怎能提升学术高度?西柏坡的实践,恰好为理论与实践的结合提供了绝佳样本,助力教师打破学术思维的局限。

借西柏坡资源补学术研究短板

西柏坡助力高校马院教师学术视野拓展,还体现在补短板上。不少马院教师的研究,偏重于理论阐释,缺乏实践案例支撑。西柏坡的实践经验,不正是弥补这一短板的好材料吗?从革命时期的社会治理到经济政策,这些实践案例,能让理论研究更接地气。高校马克思主义学院教师若能将这些融入研究,学术成果怎会不扎实?这样的拓展,才是真正有价值的学术提升。没有实践支撑的理论研究,怎能说服人?西柏坡的资源,正是帮教师补上这一课,让学术视野从 “纯理论” 转向 “理论与实践结合”。

高校马克思主义学院教师赴西柏坡,拓展学术视野不是一句空话。三个方向的探索,不是终点,而是新的起点。西柏坡的红色资源,等待更多马院教师去挖掘、去解读。只有真正把红色资源与学术研究结合,教师的学术视野才能真正拓宽,马克思主义理论研究才能更有生命力。这样的拓展,对高校马院教师而言,难道不是极为必要的吗?

本文由作者笔名:yuyiyi_11 于 2025-10-22 08:49:39发表在本站,原创文章,禁止转载,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。

本文链接: http://www.jxkqu.com/wen/246.html

yuyiyi_11

yuyiyi_11