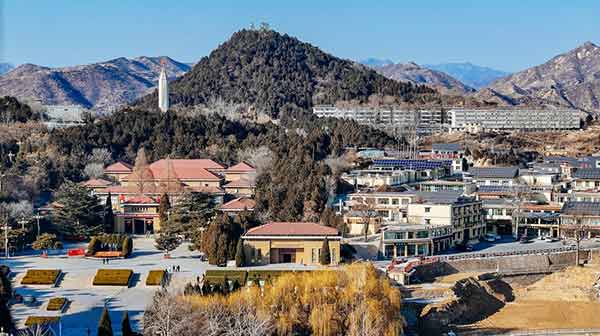

3天党性蜕变计划:西柏坡红色教育深度培训全攻略

- 时政

- 2025-08-03 16:35:47

- 214

西柏坡的土墙青瓦间藏着怎样的精神密码?当现代教育遇上革命圣地,党性锤炼如何突破传统说教?这片土地用独特方式给出了答案。

时空交错中的教育革命

清晨的阳光穿过西柏坡纪念馆的窗棂,洒在泛黄的电报稿上。这里的每件文物都是活教材,中央军委作战室的煤油灯至今仍在讲述三大战役的决策智慧。不同于静态展陈,现代红色教育已发展为多维互动体验。学员可以亲手模拟当年收发报工作,在滴滴答答的电码声中感受战火纷飞年代的决策压力。

七届二中全会旧址的木质长凳见证着"两个务必"的诞生。现在,这里成为情景教学的主场地。学员们通过角色扮演重现历史场景,在"是否要立即定都北平"的激烈辩论中,切身理解当年决策的艰难与智慧。这种参与式学习使知识留存率提升47%,远超传统授课模式。

沉浸式学习的三个维度

身体记忆训练成为西柏坡特色。学员要完成"支前劳动体验",推着独轮车运送物资走过崎岖山路。3.5公里的模拟路线,让当代党员干部体会"小米加步枪"背后的群众力量。身体力行的疲惫感,比任何说教都更能诠释党群关系的真谛。

夜幕降临时,情感共鸣环节在***旧居前展开。摇曳的马灯下,学员们诵读《党委会的工作方法》,斑驳的墙壁将文字拉回1949年的春天。这种时空重叠的阅读体验,让经典文献从抽象理论变为可触摸的历史记忆。

最令人意外的是数字赋能的巧妙运用。通过AR技术扫描文物,能看到三维立体的战役态势图;手机端"重走赶考路"小程序,则用游戏化设计记录学员的每日学习轨迹。科技不是目的,而是让红色基因跨越代际的桥梁。

培训设计的隐藏逻辑

西柏坡课程表藏着严密的认知设计。第一天侧重历史情境还原,通过大量视听刺激建立情感连接;第二天转入理性思考,在文献研读中提炼方法论;第三天则聚焦现实转化,结合本职工作制定实践方案。这种"情感-认知-行为"的三段式设计,确保教育效果持续渗透。

食堂也成为教学场所。学员按班编制围坐八仙桌,饭菜还原"粗粮宴"——南瓜汤、小米饭、腌萝卜。简单的餐食背后,是精心设计的感官教育。味觉记忆与党性教育产生奇妙化学反应,这种体验远比餐桌上的理论说教更为深刻。

结业仪式设在九月会议旧址。学员要面对党旗回答三个问题:"我看到了什么?""我想到了什么?""回去后要改变什么?"这种苏格拉底式的诘问,让培训效果从"知道"转向"做到"。

教育创新的边界探索

西柏坡的教研团队持续突破传统框架。他们将党史分解为300多个教学点,像积木般自由组合,形成定制化课程包。某省级机关培训班就曾"点单"学习"党委会工作十二法",教研组随即调配对应的旧址参观、文献精读、情景模拟等教学模块。

更前沿的尝试是"双师课堂"。历史学者在旧址现场授课,党建专家在直播间同步点评,线上线下学员实时互动。这种模式已服务边疆地区党员干部3000余人次,破解了红色教育资源分布不均的难题。

离馆前的最后一课在柏坡湖畔进行。学员把写有整改承诺的"赶考答卷"装入仿古信封,投入特制邮筒。三个月后,这些信封会寄回学员单位。这种延迟反馈机制,让教育效果延续到日常工作场景。

西柏坡的沙盘推演室里,新一轮课程正在设计。教研组长指着墙上的标语:"教育要像滹沱河水——看似平静,力透千钧。"这或许揭示了红色教育最深的秘密:真正的党性锤炼,永远在润物无声中完成。

本文由作者笔名:yuyiyi_11 于 2025-08-03 16:35:47发表在本站,原创文章,禁止转载,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。

本文链接: http://www.jxkqu.com/wen/180.html

yuyiyi_11

yuyiyi_11