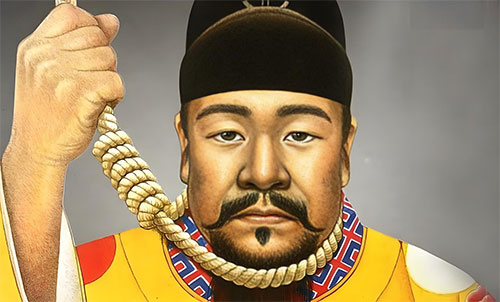

你不知道的历史之崇祯皇帝自缢煤山的原因解析

- 历史

- 2025-03-08 18:15:37

- 629

崇祯皇帝自缢煤山的原因解析

一、财政崩溃与官僚腐败

国库空虚与权贵贪腐

明末官僚系统深度腐化,权贵阶层大量侵占国家财富。崇祯十四年(1641年),福王朱常洵被李自成处决后,其府库中腐烂的粮食、发霉的绸缎及巨额金银暴露了明朝上层惊人的腐败程度。崇祯十七年(1644年)李自成兵临城下时,守城士兵因长期欠饷拒绝作战,崇祯被迫向大臣筹款却遭集体哭穷,最终仅筹得零星银两。

经济政策失效

北方连年天灾与苛捐杂税激化民变,而东南富庶地区却沉溺奢靡,未能为中央提供有效支援。这种地域经济失衡加速了王朝的崩溃。

二、战略决策失误与统治危机

迁都计划流产

崇祯曾密议迁都南京以图复兴,但因顾虑舆论压力,要求臣子李明睿在朝堂提议。未料此策遭群臣激烈反对,最终错失战略转移机会。

用人失当与猜忌多疑

崇祯性格刚愎多疑,频繁更换将领(如袁崇焕被凌迟处死)导致军心涣散。其执政后期甚至用“抓阄”方式选拔官员,暴露治国能力的严重缺陷。

三、农民起义与外患夹击

李自成崛起与北京陷落

李自成军因明廷裁撤驿站制度而崛起,1644年攻破北京时,城内守军已无战意。崇祯试图组织抵抗,但官员纷纷投降,最终仅剩宦官王承恩陪同赴死。

后金威胁牵制兵力

北方后金(清)政权持续施压,明军主力长期布防辽东,无力兼顾内地民变,形成双重军事压力。

四、个人责任与历史评价

遗书中的归因与矛盾

崇祯遗书将亡国归咎于“诸臣误朕”,自认“上干天怒”,却又强调“任贼分裂朕尸,勿伤百姓”。这种矛盾体现其既不愿承担主责,又试图保留帝王气节的心理。

历史局限性与悲剧性

崇祯虽勤政却缺乏政治智慧,其铲除阉党、改革税制的努力均因官僚集团抵制而失败。最终煤山自缢,既是个体性格缺陷的结果,更是明末系统性危机的必然。

总结:崇祯之死是财政崩溃、战略失误、起义冲击与个人局限共同作用的结果。其悲剧既源于明末积重难返的体制弊病,也折射出专制皇权下帝王能力的边界。

本文由作者笔名:yuyiyi_11 于 2025-03-08 18:15:37发表在本站,原创文章,禁止转载,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。

本文链接: http://www.jxkqu.com/wen/5.html

yuyiyi_11

yuyiyi_11