25万人蹲守地震直播!日本末日预言背后的科学与人性困局

- 热点

- 2025-07-05 13:49:12

- 228

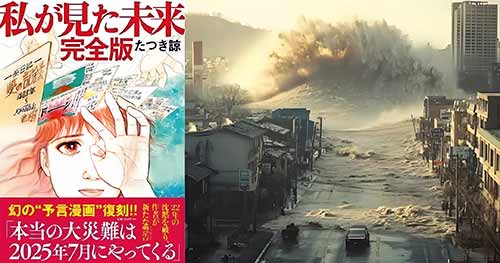

7月5日凌晨4时,日本全国紧急地震速报的YouTube直播吸引了近25万观众实时守候,等待所谓“毁灭性大地震”的降临。然而截至东京时间上午11时,日本全境仅记录到鹿儿岛海域5.3级小规模地震,预言再次落空。这场由日本漫画家龙树谅1999年出版的漫画《我所看见的未来》引发的风波,暴露出科学理性与人性恐惧的永恒博弈。

一、预言的起源与科学证伪

预言的核心来自龙树谅书中记录的“预知梦”,称2025年7月5日菲律宾海域海底爆炸将引发百米海啸,吞噬日本三分之一国土。其传播源于与2011年东日本大地震的时间巧合——漫画封面上“2011年3月大灾难”的模糊描述,被部分网民解读为“神预言”。然而龙树谅本人已于2025年6月澄清,书中具体日期是出版社后期加工的结果,并非其本意。

日本气象厅长官野村龙一多次强调,地震预测需精准锁定时间、地点、规模三要素,而当前技术仅能实现震后数十秒预警,或评估长期概率(如南海海槽未来30年强震概率80%),无法精确到具体日期。东京大学荣誉教授罗伯特·盖勒也指出,地质数据显示鹿儿岛近期上千次地震均属板块正常活动,与大地震前兆无关。

二、恐慌的蔓延与社会震荡

尽管官方多次辟谣,预言仍引发连锁反应。日本超市防灾包销量激增300%,羽田机场出现异常人流,甚至有寺庙推出“身后事预约”服务。旅游业遭受重创:香港赴日航班预订量暴跌80%,大阪世博会预估游客数量锐减,鹿儿岛、熊本等冷门目的地航线被大幅削减。部分居民主动撤离,鹿儿岛县十岛村首批13名居民已于7月4日凌晨乘船避难。

这种恐慌折射出日本社会的深层焦虑。作为全球地震最频发的国家之一,日本民众长期生活在灾害阴影中。2011年东日本大地震造成的心灵创伤尚未愈合,经济停滞、老龄化等社会问题加剧了对未来的不确定性。心理学研究表明,易受暗示者(如经历创伤、缺乏安全感的群体)更易相信末日预言,这类人群占比约30%。

三、历史镜鉴与理性突围

人类对末日预言的痴迷由来已久。从2012年玛雅预言到1999年诺查丹玛斯“恐怖大王”传说,每次预言最终都被时间证伪。日本历史上,1995年阪神大地震后也曾出现类似谣言,导致超市抢购和学校停课,但科学最终驱散了恐慌。

面对此类事件,日本防灾协会倡导的“3·7·30原则”(储备3天饮用水、7天食物、30天生活必需品)提供了务实解决方案。东京都***数据显示,预言传播期间家庭应急包销量增长45%,其中60%为首次购买,凸显常态化防灾意识的重要性。正如日本气象厅反复强调的,科学预警与日常准备,远比轻信谣言更具价值。

四、结语

7月5日的预言已随时间消散,但它留下的启示值得深思。在信息爆炸的时代,如何辨别真相与谣言?日本的经验表明,权威机构的及时发声、科学知识的普及,以及社会心理的疏导,是抵御恐慌的关键。正如地震学家尹京苑所言:“地震无法预测,但防灾意识可以培养。”当我们下次面对类似预言时,不妨多一份理性审视,少一些盲目跟风——毕竟,真正的末日不在预言里,而在对现实风险的忽视中。(来源:央视新闻、光明网、环球网)

本文由作者笔名:yuyiyi_11 于 2025-07-05 13:49:12发表在本站,原创文章,禁止转载,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。

本文链接: http://www.jxkqu.com/wen/112.html

yuyiyi_11

yuyiyi_11