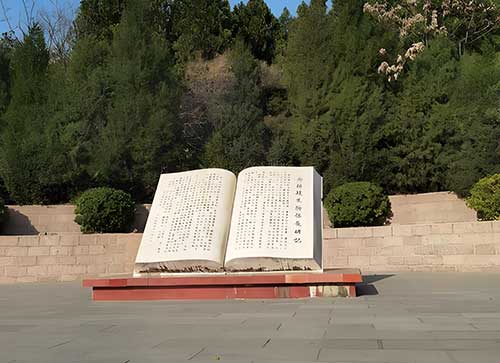

西柏坡创新教学:让红色教育“看得见、摸得着、记得牢”

- 时政

- 2025-04-07 14:19:17

- 469

导引:在新时代思想教育实践中,如何让政治理论教学摆脱“抽象化”“空洞化”的桎梏,成为基层教育工作者的重要课题。西柏坡红色教育基地以创新为驱动,通过场景化教学、科技融合与实践互动,将红色基因与理论教育深度融合,探索出一条“让历史说话、让文物活起来”的教学新路径,为全国同类教育基地提供了可复制的成功经验。

沉浸式场景还原:理论照进现实的“历史课堂”

西柏坡教育基地依托革命旧址与文物资源,打造“实景+剧本”沉浸式教学模式。学员可化身历史角色,在“电报室决策”“土地改革模拟”等场景中亲历革命历程,将抽象的政治理论转化为具象的情感共鸣,破解了传统课堂“纸上谈兵”的局限。

科技赋能教学:让红色故事“动起来”“传得远”

基地引入VR、全息投影等技术,动态还原三大战役场景、中共七届二中全会等历史片段。通过“云端展厅”“数字文物库”等线上平台,延伸教学时空边界,让学员在视听交互中直观感受理论背后的实践逻辑,实现“从被动听讲到主动探索”的转变。

互动实践课堂:从“单向灌输”到“双向奔赴”

通过“红色微党课创作”“老区振兴调研”等实践项目,学员从理论接受者转变为传播参与者。基地组织学员走访革命后代、参与乡村共建,将理论学习与乡村振兴、基层治理等现实议题结合,推动政治教育从“空中楼阁”走向“落地生根”。

多元师资联动:构建“理论+实践”教学共同体

基地整合高校学者、党史专家、基层干部三类师资力量,开设“理论精讲+案例剖析+实践研讨”三维课程。通过“企业家谈党建”“驻村书记讲振兴”等特色课堂,用鲜活案例诠释“中国共产党为什么能”,增强教学的时代性与说服力。

总结:西柏坡红色教育基地的探索证明,破解政治理论教学困境的关键在于“以情化理、以行证知”。通过场景化、科技化、实践化的创新融合,不仅让红色教育焕发新生,更为主流意识形态传播提供了“可触摸、可感知、可参与”的鲜活样本。这一模式为新时代思想教育工作提供了重要启示:只有扎根历史土壤、回应现实关切,理论教育才能真正入脑入心。

本文由作者笔名:红色 于 2025-04-07 14:19:17发表在本站,原创文章,禁止转载,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。

本文链接: http://www.jxkqu.com/wen/31.html

红色

红色