3招破解西柏坡思政教师培训痛点

- 热点

- 2025-07-02 23:20:30

- 243

在西柏坡这片承载着“赶考”精神的红色土地上,思政教师培训正经历着从传统模式向深度实践的转型。近年来,多地教育机构通过系统设计与资源整合,探索出一套行之有效的培训体系,其核心在于打破理论与实践的壁垒,让教师在沉浸式体验中重塑教学认知。

一、场景化教学:让历史照进课堂

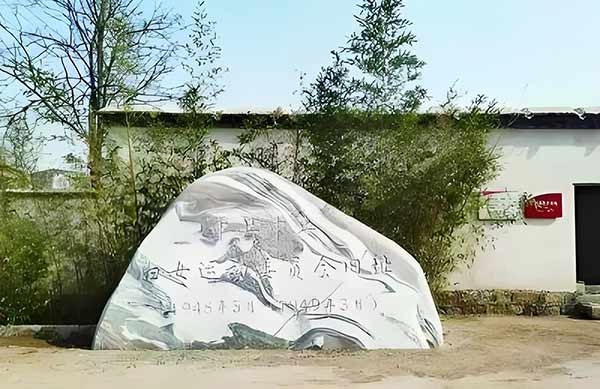

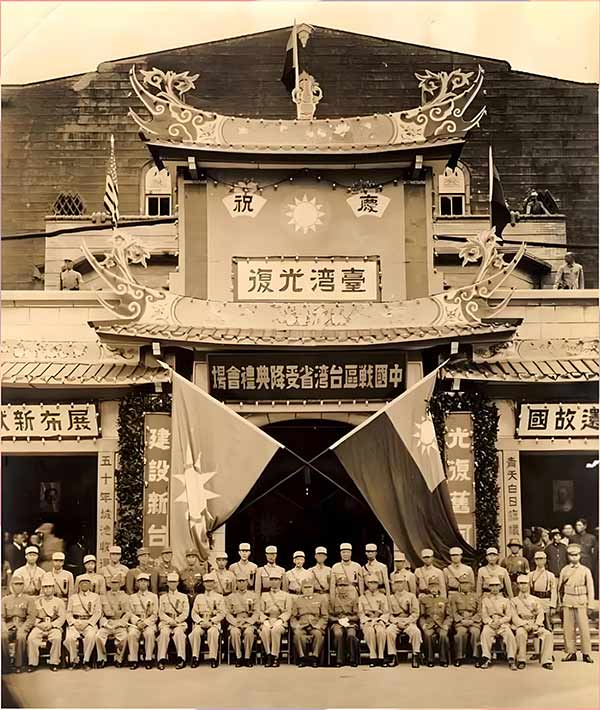

西柏坡基地的培训突破传统授课模式,将教学场景延伸至革命旧址与纪念馆。例如,教师们在七届二中全会旧址前聆听“两个务必”的历史背景,通过实物陈列与讲解员的深度解读,将抽象理论转化为可感知的历史叙事。这种“行走的课堂”不仅强化了教师对红色精神的理解,更启发他们将现场教学法融入日常课程设计。某高校思政教师培训后反馈,通过实地参访,其课程案例的鲜活度提升了40%,学生课堂参与度显著提高。

二、跨区域协作:打破资源壁垒

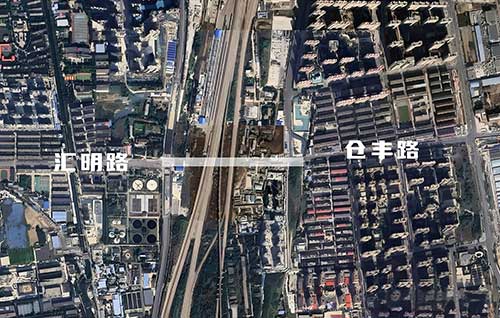

京津冀高校的协同实践为培训注入新活力。三地教师通过联合备课、跨校交流,共享西柏坡及周边红色资源,形成“大思政”教育网络。例如,某师范院校与石家庄本地中小学合作,开发出“从西柏坡到新时代”的系列课程,将革命历史与当代社会议题结合,使教学内容更具时代感。这种协作模式不仅解决了单一地区资源有限的问题,更通过思维碰撞催生教学创新,某高校教师团队因此获得省级教学成果奖。

三、多维能力培养:从知识传授到素养提升

基地培训注重教师综合素养的培育,通过专题讲座、案例研讨和实践调研等环节,帮助教师构建“理论+实践+创新”的能力框架。例如,某期培训设置“乡村振兴与思政教育”调研模块,教师深入农村基层,挖掘本土红色故事,将其转化为教学素材。这种“接地气”的培训方式,使教师在提升理论水平的同时,增强了对社会现实的敏感度。据统计,参与此类实践的教师在后续教学中,社会热点结合度平均提高35%。

四、痛点破解:从“输血”到“造血”

传统思政培训常面临“理论空泛、实践脱节”的困境。西柏坡基地通过建立“培训-实践-反馈”闭环机制,实现教师能力的持续提升。例如,某培训项目要求教师在返岗后提交教学改革方案,并由基地专家团队跟踪指导,确保培训成果落地。这种“造血式”培养模式,使教师从被动接受者转变为主动创新者,某地区参与培训的教师中,80%在一年内开发出至少一门特色思政课程。

在新时代思政教育改革的浪潮中,西柏坡基地的培训探索为行业提供了可复制的范本。其核心价值在于将红色资源转化为教育动能,通过场景化、协作化、多维化的培训设计,破解教师发展瓶颈,最终实现思政教育从“入脑”到“入心”的跨越。正如一位参与培训的教师所言:“在这里,我们不仅学到了教学方法,更找到了作为思政教师的初心与使命。”这种精神传承与能力提升的双重赋能,正是西柏坡思政教育基地的独特魅力所在。

本文由作者笔名:yuyiyi_11 于 2025-07-02 23:20:30发表在本站,原创文章,禁止转载,文章内容仅供娱乐参考,不能盲信。

本文链接: http://www.jxkqu.com/wen/102.html

yuyiyi_11

yuyiyi_11